De l’extérieur, le Canada projette l’image d’une double identité, à la fois francophone et anglophone, dualité qui se retrouve logiquement dans le monde de la littérature et, bien entendu, sa traduction. Cependant, il serait tout à fait inexact, et incomplet, de réduire la richesse linguistique du pays à ces deux seules langues.

En effet, le Canada, c’est aussi 70 langues autochtones réparties entre 12 familles linguistiques qui sont l’algonquin, l’inuit, le sioux, le salish, le tsimshian, le wakashan, l’iroquois, le mitchif, le tlingit, le kutenaï, l’athabascane et l’haïda.

Comme l’explique Madeleine Stratford, du département des études langagières de l’Université du Québec en Outaouais, également traductrice de nombreux ouvrages en français, anglais, espagnol et allemand : « Le tissu social du Canada ne peut être réduit à deux entités monolithiques, nous ne sommes pas deux, et historiquement nous ne sommes pas seuls (…) On parle souvent des deux solitudes (anglophone et francophone) mais nous avons une grande diversité ethnique, sociale et culturelle » avant de rajouter : « la traduction est un agent de rapprochement entre les différentes composantes de la société ».

Une porosité linguistique compliquée

Cette richesse linguistique a un impact direct sur le monde de l’édition avec certaines maisons comme Bookland Press qui traduisent des ouvrages vers les langues autochtones (cree, mohawk, inuit…) mais aussi de ces langues à l’anglais, voire parfois au français. Ce marché de taille relativement modeste peut cependant compter sur un système de traduction bien rodé où l’état fédéral, les éditeurs et les provinces se relaient pour dépasser la barrière des langages.

Mme Stratford explique : « Le marché littéraire francophone au Canada est petit, mais très dynamique » et comporte de nombreuses spécificités lorsque l’on parle du passage d’une langue à l’autre. La première est qu’avec la porosité linguistique de la frontière entre le Canada et les États-Unis, les éditeurs canadiens se frottent souvent aux éditeurs américains sur le marché de la traduction des œuvres vers l’anglais, et que ces derniers sont généralement bien implantés sur le marché canadien. Cela a généralement pour conséquence de rendre compliqué pour un éditeur canadien de récupérer les droits de diffusion exclusifs d’une œuvre traduite en anglais. Du côté des traductions vers le français, il est plus facile pour un éditeur canadien d’obtenir ces droits de traduction, et d’en profiter pour les diffuser à travers la francophonie.

Une passerelle bien financée

Pour assurer les traductions dans les langues canadiennes, qui ne sont pas que les langues officielles, la filière de la traduction canadienne représentée par l’Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada (ATTLC) se repose sur les aides proposées principalement par deux entités : au fédéral, par le Conseil des Arts, qui propose des traductions d’ouvrages d’auteurs canadiens (de langues diverses, qui en plus des langues officielles peuvent écrire en espagnol, portugais ou chinois…) vers d’autres langues canadiennes, et quant à la province de Québec, elle propose des aides à travers la Société de Développement des Entreprises Culturelles (SODEC).

Les aides fédérales peuvent ainsi couvrir jusqu’à 100% des frais de traduction d’une œuvre canadienne dans d’autres langues (avec un plafond fixé à 25 000$) quand les aides de la SODEC peuvent, elles, couvrir jusqu’à 75% des frais engagés (avec ici un plafond fixé à 12 500$). La somme moyenne engagée par le Conseil des Arts pour traduire un ouvrage tourne généralement autour de 2 500$, une somme équivalente à ce qui se pratique dans d’autres pays comme la France.

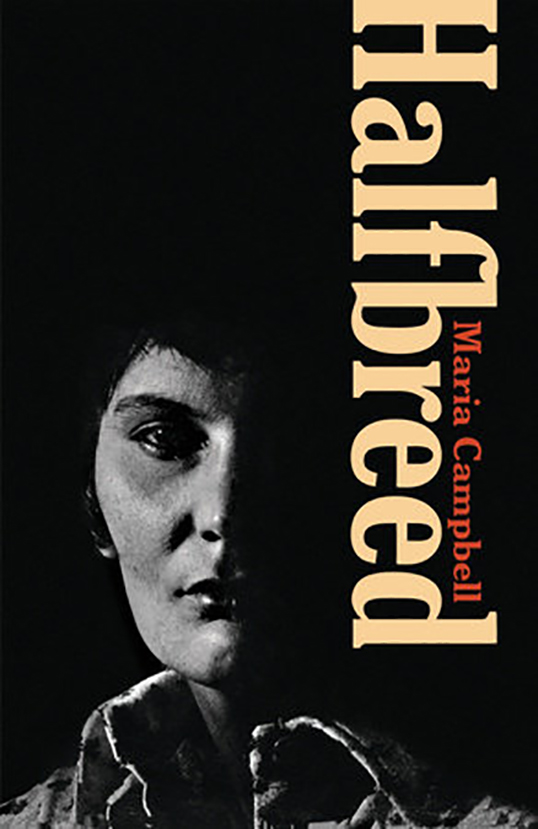

Ces aides ne sont pas disponibles directement pour les traducteurs eux-mêmes, mais elles doivent faire l’objet de demande des maisons d’édition pour leurs traductions. C’est pour cela que la traduction d’ouvrages reconnus dans une langue peut mettre des années à passer de l’une à l’autre. C’est le cas par exemple du roman autobiographique de Maria Campbell Halfbreed publié originalement en 1973 et dont les éditions Prise de Parole viennent de faire paraître la traduction 48 ans après sa première édition anglophone.

Mais la traduction littéraire n’est pas qu’une affaire d’argent. C’est aussi une sorte d’art, que les traducteurs doivent approcher avec beaucoup de finesse pour rendre hommage au texte original mais surtout pour en conserver l’âme et le sens que désirait y mettre son auteur. Tout comme les oscars récompensent les performances des acteurs, plusieurs prix comme le prix littéraire du gouverneur général ou le Prix de la traduction John-Glassco de l’ATTLC peuvent récompenser les traductions qui arrivent même, dans certains cas, à éclipser les œuvres originales.