Jusqu’au 16 janvier, l’artiste Michelle Stoney, de la nation Gitxsan, expose à la bibliothèque de l’université Capilano une sculpture créée autour de la notion de « Daughter Culture ». Documenté par Amanda Vick, étudiante au baccalauréat en arts libéraux, ce concept embrasse la transmission des savoirs ancestraux « de mère en fille » chez les Gitxsan et leur rôle dans le développement des jeunes femmes.

Gitxsan originaire de Hazelton, dans le nord de la Colombie-Britannique, Amanda Vick a quitté cette région après le secondaire, mais sa famille y réside toujours. Issue de la « Maison traditionnelle » (wilp) Delgamuukw, son enfance a été baignée dans la culture traditionnelle, qui a joué un rôle essentiel dans son développement. En 1997, elle a d’ailleurs accompagné son grand-oncle à la Cour suprême du Canada, quand celle-ci a reconnu l’existence des droits ancestraux des Gitxsan sur leurs terres (ce qu’on appelle maintenant la décision Delgamuukw).

La nation Gitxsan est une nation matrilinéaire, c’est-à-dire que l’appartenance des enfants au clan est liée à la mère et que les femmes sont loin d’y être confinées à des rôles domestiques. Le système matrilinéaire a grandement contribué à la transmission continue des valeurs ancestrales.

Les jeunes autochtones qui vivent isolées des grands centres font face à des obstacles particuliers lorsqu’elles vont s’établir dans des villes comme Vancouver. S’intégrer dans le milieu académique et urbain tout en conservant ses valeurs traditionnelles n’est ni évident, ni facile.

Amanda Vick croit donc que pour bien vivre dans le monde d’aujourd’hui, les jeunes amérindiennes ont tout avantage à avoir une éducation traditionnelle solide et stable dans leur enfance et à « être bien entourées par leur grand-mère, mère, soeurs et cousines ». Elles seraient ainsi beaucoup mieux préparées pour affronter ce qui les attend et plus à même de s’intégrer dans la société moderne.

« Donner un nom à ce que j’ai vécu. »

Pour cela, il fallait verbaliser et expliquer cette « culture entre femmes » et lui donner un nom. Amanda Vick l’a nommée « Daughter Culture ». Selon elle, ce concept englobe un ensemble de valeurs sociales qui a toujours existé chez les Gitxsan et qui a contribué à la pérennité de leur culture.

« Je voulais avant tout donner un nom à ce que j’ai vécu, à ce que d’autres ont vécu et vivent encore aujourd’hui, parler des coutumes, règles et normes qui façonnent les jeunes femmes de ma communauté », confie-t-elle. À ses yeux, l’histoire de la résistance des Gitxsan depuis l’arrivée des Européens et la lutte pour leurs droits sont une source importante de confiance et de fierté.

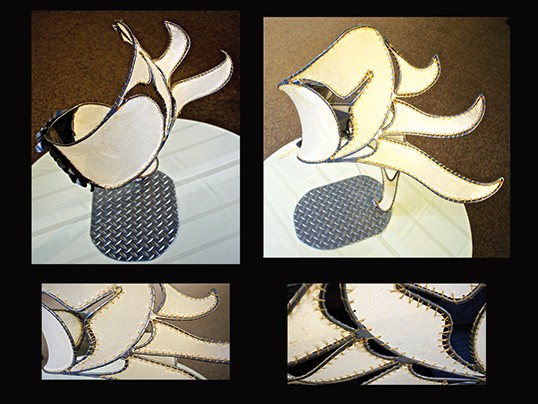

Photo collage de la sculpture Daughter. | Photo par Pierre Grenier

Amanda Vick est bien consciente que cette notion de « Daughter Culture » se heurte à des obstacles. Sa communauté a toujours des problèmes de drogues et d’alcool, et le taux d’obtention de diplômes au secondaire y est bas. Elle a vu trop de jeunes se retrouver sans port d’attache culturel et espère donc partager le fruit de ses recherches avec sa communauté.

Dans cette optique et pour donner vie/visibilité au concept, elle a souhaité qu’il soit « apprivoisé » sous la forme d’une œuvre artistique. Amanda Vick a donc fait appel à sa cousine, Michelle Stoney, artiste Gitxsan contemporaine déjà reconnue.

« Cette sculpture dépasse toutes mes attentes. »

La sculpture en devenir se devait de représenter la féminité, la famille, la nation Gitxsan, la force, la souplesse et la société moderne et industrielle. Le défi de la sculptrice était donc grand !

Mais à l’arrivée, Amanda Vick en est plus que satisfaite : « cette sculpture dépasse toutes mes

attentes. »

L’œuvre, qui mesure moins d’un mètre de haut et d’un demi-mètre de large, séduit par sa forme : on y voit une spirale qui ressemble à la structure en double hélice de l’ADN, faite avec du métal, du fil et de la toile de peau d’animaux. Elle semble prendre son envol comme le lax skiit, l’aigle du clan d’Amanda Vick et de la Maison (wilp) Delgamuukw, bien qu’ancrée dans le monde moderne par une plaque de métal. En se promenant autour d’elle, on découvre d’autres signes et symboles.

À voir et à apprivoiser jusqu’au 16 janvier à la bibliothèque de l’université Capilano !