Chaque année, près de 150 000 réfugiés arrivent sur le sol canadien. Ils sont Syriens, Irakiens, Soudanais, Somaliens ou Pakistanais et ils ont parfois quitté l’enfer en espérant mettre les pieds au paradis. Mais tout est loin d’être simple dans leur nouvelle vie. Langue, santé, dettes : c’est une autre épreuve qui débute une fois atterris.

C’est l’histoire d’Amel Madut, une jeune Soudanaise qui fête tout juste ses 14 ans lorsque la guerre civile éclate dans son pays, en 1983. Avec ses camarades, elle doit fuir son école et partir sur les routes en affrontant les bombardements. Après trois mois de marche et d’épuisement, elle atteint un camp de réfugiés en Ethiopie. C’est là qu’elle donne naissance à son premier enfant, après avoir été mariée à un soldat rebelle. Déplacée toute sa jeunesse de camps en camps vers le Soudan puis le Kenya au rythme des troubles qui animent la région, elle a 33 ans lorsque le Canada lui ouvre ses portes, en 2002, avec ses trois enfants.

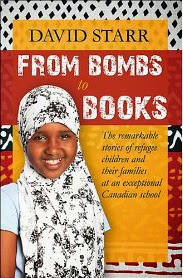

Ce récit de vie a inspiré le livre de David Starr, From Bombs to Books, alors qu’il occupait le poste de directeur à la Edmonds Community School de Burnaby, où un tiers des élèves entrent avec le statut de réfugiés. Fier d’habiter le plus grand pays d’accueil au monde, il estime que « les histoires et le courage de ces gens qui ont dû traverser tant d’épreuves pour ramener leurs familles en sécurité donnent l’obligation de prendre en charge l’éducation de leurs enfants ».

Rembourser les frais sans oublier… les intérêts

Ces nouveaux arrivants débarquent aussi avec un handicap financier au Canada. Ils doivent rembourser au gouvernement fédéral leurs examens médicaux et leurs frais de transport. Une addition qui s’élevait à 5 600 $ pour Amel Madut, et qui peut dépasser pour d’autres la barre des 10 000 $. De quoi provoquer l’indignation de David Starr : « Ce n’est pas juste, car la plupart d’entre eux arrivent sans rien et sont très vulnérables. On parle de gens qui ne maîtrisent pas la langue, qui ont vécu l’horreur et qui reçoivent une grosse facture et donc une dette en guise de cadeau de bienvenue ! » Sans métier, sans ressources et toujours traumatisé à son arrivée, le nouveau résident dispose de trois ans pour s’en acquitter, sinon, et c’est unique au monde depuis 1995, il doit payer des intérêts sur un prêt qui lui est accordé. Selon le Conseil canadien pour les réfugiés : « Ce fardeau mine leur capacité à s’intégrer et à contribuer selon leur plein potentiel à leur nouvelle société ».

Si les associations se mobilisent pour parler de ce revers de médaille, rares sont les premiers concernés qui acceptent d’en témoigner, ou encore d’évoquer ouvertement les récentes économies du gouvernement dans le domaine des langues et de la santé. Cette année encore, ce sont des médecins qui ont protesté, le 16 juin, sur la colline parlementaire à Ottawa, contre les coupures budgétaires. En rendant plus difficile l’accès aux soins, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration espère décourager de potentiels demandeurs d’asile « frauduleux » qui tenteraient d’entrer au Canada. Sur le terrain, les réfugiés en sont les premières victimes.

Investir sur le futur

Le Camerounais Félix Kongyuy lutte contre les idées reçues dans le domaine de l’emploi. Le directeur de Baobab Empowerment Society constate une certaine stigmatisation des réfugiés contre laquelle il se bat au quotidien : « Un nouvel arrivant qui ne travaille pas et se retrouve coincé à la maison devient triste, malade et dépressif et c’est la société qui doit payer pour le soigner. Alors pensons à leur potentiel et offrons-leur l’expérience pour qu’ils trouvent leur chemin, ils ne demandent que ça. » Un avis que partage David Starr, pour qui c’est le rôle de la société de les aider à aller de l’avant : « Qu’ils soient éduqués ou non, ils veulent tous être actifs et utiles. Leurs enfants vont exceller à l’école et avoir des possibilités demain, alors c’est à nous d’investir aujourd’hui sur ce capital humain. Il faut voir cela comme une chance pour le pays. »

Très reconnaissants à l’égard du pays qui leur offre une chance de se reconstruire, les nouveaux arrivants n’évoquent qu’anonymement les difficultés qui jalonnent leur trajectoire. Pour cet Ivoirien qui n’a pas encore obtenu le statut de réfugié, « c’est un parcours du combattant ». Il a quitté Abidjan où sa vie était menacée pour des raisons politiques lors des élections présidentielles de 2012 et il a dû depuis tout recommencer : « C’était un véritable coup de massue. Tout était nouveau, la culture, le stress… mais je dois tellement au Canada. Ce pays, c’est comme une mère pour moi, une mère qui aide son enfant à faire ses premiers pas. Elle se trouve à l’autre bout du couloir et lui dit, vas-y mon fils, tu peux le faire, l’enfant n’y croit pas mais elle ne renonce pas, vas-y tu peux le faire mon fils, jusqu’à ce que l’enfant se redresse finalement pour avancer. »